對嘉義菜的印象,垂楊路上的海濱海鮮熱炒的炸春捲,應該是代表了。裏頭有滿滿在嘉義稱為白醋(pe̍h-tshòo)的美乃滋(但比較不濃稠)外,還有肉鬆、鳳梨、蝦仁以及香菜,可以說是吃著裹炸麵皮的肉鬆麵包。魚湯中有包土魠魚肉的魚漿、丸仔等,是一間充滿嘉義特色的海鮮熱炒店。

在嘉義,據說這裡全台魯肉飯的南界、肉臊飯的北界,也是炸肉圓的南界、蒸肉圓的北界。充滿混搭風的桃城,倒有幾家以福州為名的麵店隱身在飲食百花齊放的嘉義中,靜靜守著老味道。

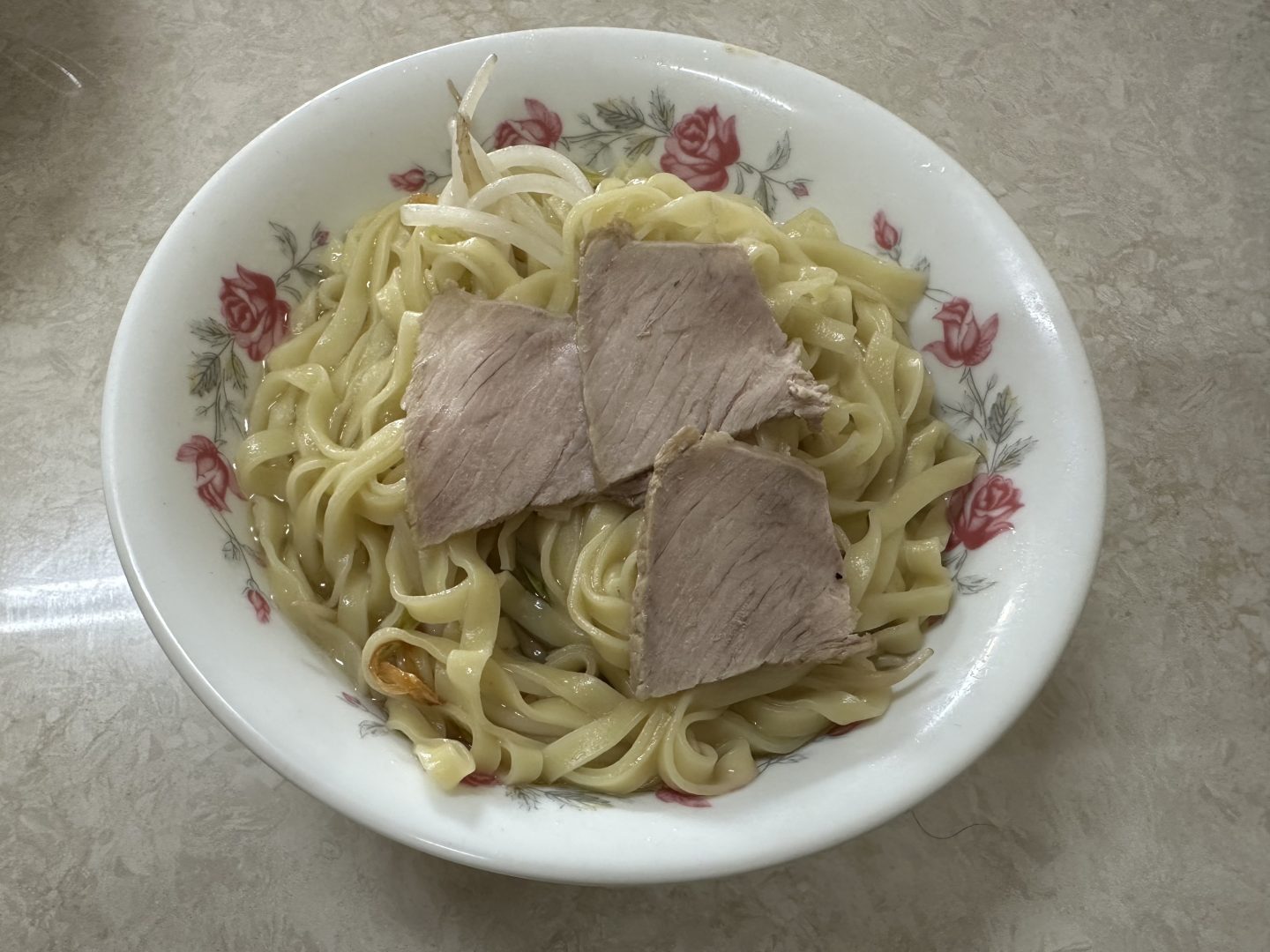

位在民生北路上的福州麵食,賣著嘉義經典的乾麵。這間據說從父親開業後就沒新添菜單的麵店,賣著都是以純豬油為底的福州意麵、油麵、餛飩麵麵食。簡單的麵搭配桌上一瓶烏醋罐,與台北福州麵預拌好一些烏醋的做法不同,由客人自助決定醋味的多寡。當加入一點油蔥、再添些肉片的乾麵,配一碗肉燕湯或魚丸湯,切點海帶與滷蛋,就是一套完美的福州麵套餐。

為什麼意麵要冠上福州兩字?第二代陳老闆表示,其實意麵就是比較薄的麵,印象中的嘉義福州乾麵,就會加肉片跟油蔥,在他小時候就這樣子賣了,「以前肉便宜啊!」長大後,他就在菜單上加了「福州」兩個字,比較醒目,不會和肉臊麵混淆。他還和我分享,要看老闆煮麵底子是否深厚,就看是用濾勺煮麵,還是單用一雙長筷,就能攪和湯中的麵條。能單憑長筷煮麵的師傅,才有真功夫。

「依家,汝固有能耐講福州話?」

「Soh-làng kuǒ. Soh-làng kuǒ. 哈哈」問起老闆會不會講福州話時,他勉強地回我說能講一兩句。

祖籍福建林森的陳老闆雖然不曾回福州過,但他知道來自今日福州市台江區的父親,早年來往福州與台灣間,是做生意的商人,後來才定居嘉義。當年在嘉義有不小群的福州人,他們於過去稱作大通的中山路上開設鐘錶店、西裝店等等;而從陳老闆有記憶以來,他父親就已經在賣麵。這些福州老闆隨著歲月增長與產業變遷,當七十歲的陳老闆分享著自己早調整了處理太麻煩的豬大腸等滷味項目,他說現代人更是不會再去量身定做西服。所以即便是老闆口中「團結的福州人」,第一代諸如知名的福州滷味等老闆彼此都熟識,也在二代接班後都各有不同的發展。

而同樣是福州人第二代,在東門圓環上,有一間每逢下午四點才開業,跟開早市的煎粿店在同一個地點交班的東門福州意麵。這家1954年開業的意麵與民生北路的福州麵食不同,意麵並沒有加上肉片,外表清爽的麵體基底也是以豬絞肉為主。相對地,滷味則從腱子肉、鴨胗、鴨腸、豬腸、豬血到豆皮等樣樣齊全。據說,第一代老闆十幾歲來到台灣後,在1954年開店,至今年輕的小老闆已是第三代。小老闆和顧客及父母之間的溝通都是使用台語,好奇地詢問第二代老闆是否聽得懂福州話,他說自己已經聽不懂,可能到了第二代的家庭生活中,溝通語言就已經轉換成台語。

無論是始於1933年從福州移居來台灣的福州滷味,還是做生意來台的福州麵食,或者傳承到第三代的東門意麵。同時是嘉義市福州十一縣市同鄉會理事的福州麵食陳老闆說,不少在嘉義的福州人過世後,都選擇葬在稱作山仔頂的「福州山」。在前往嘉義大學的彌陀路上,如果經過忠義橋前先左轉進介於慈濟功德會與彌陀寺中間的學府路,順著路駛去約50公尺,就會看到「崇善堂」——嘉義福州先民最後的家。在應可追溯自日治時期的歷史中,慷慨的福州人當時在官方協調下,今日同時協助維護因為嘉中建校而遷葬的無主墓,在每年的清明前一天與農曆十月十六日,福州同鄉會仍固定舉辦緬懷祖先的春秋祭祀大典。

「Sià-liâ!」離開前,原本不太怎麼說話的陳老闆,略帶微笑地,擠出他謙稱自己已經講得比我還差的福州話。在笑容中,我想到的是,那可能是他唯一會的,也是——之所以是我們能快速半小時搭上話——唯一的巧妙共同線索。

參考資料:陳姿吟(2024年1月27日)。【雲嘉年菜飄福州味2】嘉義⼈的共同記憶!不放香料與中藥材的「福州滷味」全靠天然滷香決勝負 。鏡週刊。

海濱海鮮熱炒,交通:嘉義市垂楊路558號

福州麵食,交通:嘉義市民生北路287號

東門福州意麵,交通:嘉義市公明路288號